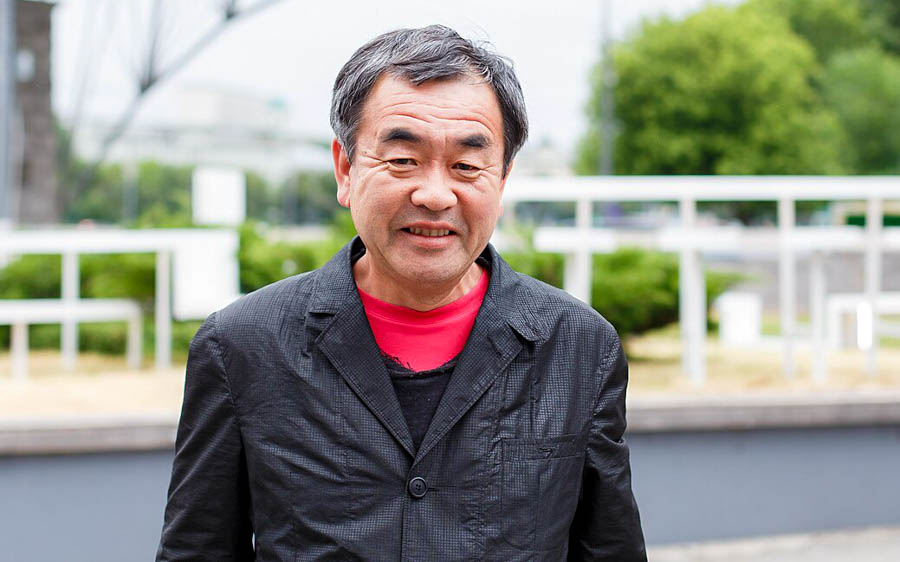

負建築大師「隈研吾」:從東京小巷走向世界舞台的建築詩人

發佈 2025.07.15 |更新 2025.08.13

為什麼隈研吾說「建築不應讓人害怕」?從東京童年、哥倫比亞建築研究所到阪神大地震,他如何讓負建築概念躍上國際舞台?本文一次讀懂他的設計信念...

阪神大地震後選擇脆弱

1995年1月17日,7.3級的阪神大地震,摧毀了神戶至大阪間的諸多建設,同時也顛覆了「隈研吾 Kuma Kengo 」對建築的理念。

眼見整片混凝土高樓傾倒,許多人不敢回家,只敢待在木造的老房子裡,他第一次覺得建築也會讓人感到恐懼。「我不想再建造會讓人害怕的建築了。」從那年起,他幾乎不再使用混凝土,轉而專注於木材、竹子、和紙等素材,開始他的「負建築」之路(亦稱弱建築)。

這也是他第一次公開表態,建築不應該以堅固為唯一追求。他寫道:「脆弱不是缺陷,而是人與環境之間可以呼吸的縫隙。」

阪神大地震 圖©Nippon.com

從日式老屋的格柵窗開始

隈研吾曾在其著作《自然な建築》(TOTO出版,2011)中回憶童年時對光與空氣流動的感知:「那些細格的窗、薄簾和拉門,是我對建築開放性的第一課。」這段經驗也被建築網站 ArchDaily 引述為他「建築通透性美學的根源」。多年後,當他在世界各地設計美術館、博物館和奧運場館時,腦海裡常會浮現那些日式木造老屋的片段。他說:「建築可以不封閉、不控制。它可以讓你呼吸。」

瓦礫堆的設計啟蒙

1954年,隈研吾出生於橫濱,成長於戰後重建中的東京。他的父親是工程師,喜歡帶他參觀建築工地與建材市場。在那些滿是鋼筋與木頭味的地方,隈不玩模型,不摺紙飛機,只是靜靜地觀察陽光如何穿透棚架落在地面。他最著迷的是那些即將被拆除的舊房子,因為每一次打掉牆壁,都會露出從未見過的空間組合,就像發現了一張祕密地圖。

負建築大師-隈研吾 圖©wikiland

與現代主義語彙的分手

1964年,年少的他曾親眼見過丹下健三設計的東京國立競技場,那座建築巨大、壯觀,令人屏息。他因此立志成為建築師,進入東京大學工學部建築學科就讀,師從日本戰後現代主義建築代表人物。

東京代代木國立競技場 圖/wiki

1985年,他獲得文部省獎學金赴美深造,進入哥倫比亞大學建築、規劃與保存研究所(GSAPP),取得建築碩士學位。根據 GSAPP 校友紀錄,他當時正處於現代主義與後現代建築辯論激烈的時代。

他在自傳《My Life as an Architect in Tokyo》(Lars Müller Publishers, 2021)中寫道:「那是一個現代主義尚未完全退出,卻已開始動搖的年代。」他開始懷疑那些冷峻、極簡的設計,並在學成歸國後,逐步發展出屬於自己的語彙。

負建築讓人靠近,不是讓人敬畏

隈研吾的建築哲學,乍聽起來與一般人想像的「建築大師」相反。他不求永恆、不求紀念碑式壯觀,只想做「可以呼吸的建築」。他的牆常常是穿孔的、格柵的,甚至是不對稱的,讓光線、風、聲音可以穿透。他相信這樣的建築更像一棵樹、一片森林,而不是一座堡壘。

從「建築是語言」到「建築是空氣」,他的設計一路朝向更輕、更透明、更含蓄的狀態。他常說,真正的建築應該讓人忘記自己身處建築中,而不是時時提醒。

延伸閱讀 札哈哈蒂傳奇:從穆斯林少女到世界建築女爵

巴黎聖但尼普萊耶爾車站 圖©KKAA

如果你走進他設計的空間,不妨閉上眼,先感覺一下:這裡安靜嗎?空氣流動嗎?腳底傳來的感覺是什麼?然後睜開眼,看屋頂怎麼斜落、牆面怎麼交錯、光是從哪個方向灑下。

是的,隈研吾的作品要靠五感來記憶。

瑞士Haus Balma 圖©KKAA

隈研吾作品:從木屋到奧運場館

據 Dezeen 和 Designboom 專題報導,隈研吾的作品遍佈20餘國,尤以長野、北京、東京與蘇格蘭的公共建築最受矚目。

北京竹屋-2002

Great Bamboo Wall House

這是長城邊的一間小型飯店,其建造方法借鏡了長城的建造方式。所有外牆都覆蓋著竹製百葉窗。正如「竹林七賢」的故事所言,他們告別喧囂的城市和複雜的人際關係,來到寧靜的竹林中生活。竹子自古以來就被視為象徵反城市哲學和生活方式的「神聖」植物,而這個計畫也秉承了這種反城市精神。

北京竹屋 圖©KKAA

北京瑜舍酒店-2008

The Opposite House, Beijing

中國民居過去是四合院,人們的生活起居和庭院空間維持豐富而親密的關係。然而,如今的北京已然喪失了這種氛圍,因此,隈研吾設計了一座低矮的庭院式飯店,以此批判北京的現況。為了營造中庭的獨特氛圍,不銹鋼網以拋物線狀懸掛,營造出豐富的空間感,重現昔日「四合院」住宅的溫潤與柔美。

北京瑜舍酒店 圖©KKAA

星巴克太宰府天滿宮表參道店-2011

Starbucks Dazaifu Omotesando

雖然位在日本,但其高度辨識度和創新性使其在國際上極為知名:這間星巴克以數千根木條交織而成的結構聞名,展現了隈研吾對傳統材料的現代運用。

星巴克 圖©KKAA

淺草文化觀光中心-2012

Asakusa Culture Tourist Information Center

位於東京淺草雷門對面,隈研吾將其比喻為將傳統的日式平房(machiya)垂直地堆疊起來,大量使用木材(特別是日本杉木)和玻璃作為主要建材,營造出通透、自然且溫暖的氛圍。建築的屋頂角度和高度變化,使得每一層樓都能以不同的視角與外部環境(如雷門、仲見世商店街、淺草寺和晴空塔)產生連結,創造出獨特的空間體驗。既尊重了淺草的歷史文化,又創造出一個現代且實用的公共空間。

東京淺草觀光文化中心 圖©KKAA

環形碼頭1號-2017

One Circular Quay

位於雪梨歌劇院與海港大橋之間的環形碼頭一號,將成為華爾道夫酒店未來的新址。建築打破雪梨常見的裙樓搭塔模式,以與街道尺度協調的低姿態設計,讓建築與城市生活無縫銜接。外觀由玻璃、本地砂岩與澳洲植栽組成的大型建築「像素」構成,依朝向變化外觀,將人、城市與自然交織成一體。這座塔樓,如同從雪梨的自然紋理中生長而出。

雪梨環形碼頭1號 圖©KKAA

V&A鄧迪分館-2018

V&A Dundee

這是隈研吾在蘇格蘭的第一件作品,也是英國維多利亞與艾爾伯特博物館在倫敦以外的第一個分館,他希望透過建築連結當地美麗的懸崖,傳達其自然的隨意性,因此打造出一個充滿微妙變化和動態的立面,在建築中心開鑿了一個洞穴,將泰河的優美自然風光重新與貫穿鄧迪鎮的聯合街連接起來,使該地區再次煥發活力,成為雄心勃勃的城市設計的核心。

V&A鄧迪分館 圖©KKAA

角川文化博物館-2020

Tokorozawa Sakura Town Kadokawa Culture Museum

角川文化博物館坐落於武藏野高原所澤,由四大板塊碰撞而形成,其規模之大在世界範圍內尚屬首例。它融合了數位印刷工廠、新型電腦控製配送倉庫、辦公室、美術館、圖書館、博物館、動漫主題酒店和動漫文化。博物館外觀彷彿從武藏野高原拔地而起。花崗岩板表面粗糙,相鄰部分並非對齊,而是按照通常的凹凸形狀相互呼應,營造出每塊石材獨立衝破地表的感覺,營造出輕盈飄逸的氛圍,彷彿漂浮於空中。

角川文化博物館 圖©KKAA

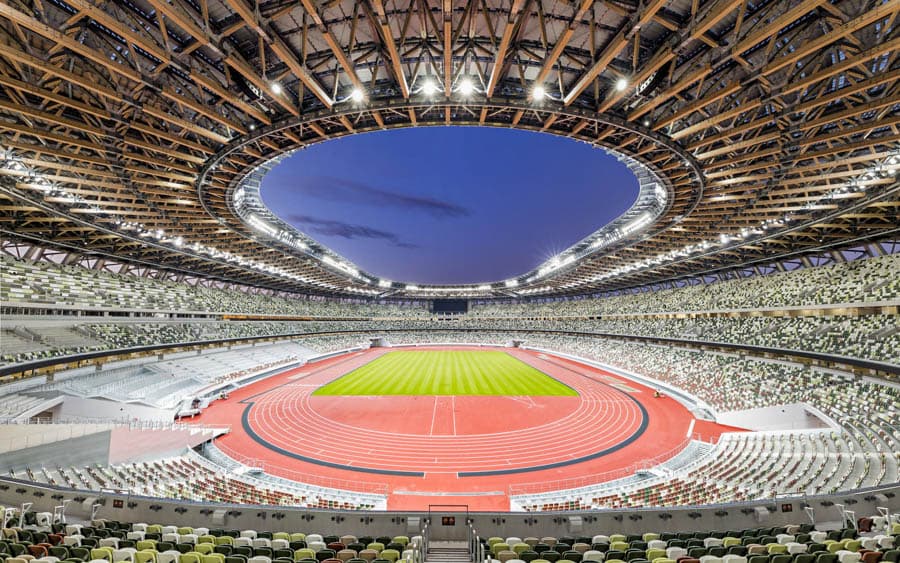

日本國立競技場-2020

Japan National Stadium

2020年東京奧運會的主場館,完美體現「負建築」的核心理念。建築大量使用來自日本全國47個都道府縣的日本杉木和落葉松等木材,象徵全國的共同參與。透過多層次的木質屋簷和環繞體育場的綠色植物,創造出彷彿置身森林般的感受,融入周圍明治神宮外苑的豐富綠意,饒富日本傳統美學的氛圍。

日本國立競技場 圖©KKAA

建築不只是形體,是社會關係

隈研吾曾獲日本建築學會獎(2000)、法國藝術與文學勳章(2009)、美國建築學會榮譽會員(2012),但他說:「比起獎項,我更在意人們是否會想在我設計的地方坐下來、待久一點。」他也是東京大學的建築教授,學生說他從不命令,只提問:「這是必要的牆嗎?你確定它不能透明一點嗎?」

日本長野白馬村星巴克 圖©KKAA

隈研吾金句選

以下是隈研吾在著作與訪談中,從建築材料到空間哲學,語言簡潔卻蘊含深遠的思想:

天然素材總會帶來預料之外的問題……不一致既是它們的魅力,也可能是缺點。

Natural materials always cause unforeseeable problems… Inconsistencies are both their charm and their drawback.-摘自《Natural Architecture》,TOTO出版,2008

你可以說我的目標是『重拾場所』。透明性是日本建築的特徵,我試著用光與自然材料創造一種新的透明感。

You could say that my aim is ‘to recover the place’. … Transparency is a characteristic of Japanese architecture; I try to use light and natural materials to get a new kind of transparency.—引自 AZQuotes 與 ArchDaily 綜合專訪(2012–2015 年間)

阪神地震之後,我意識到建築也會讓人害怕。我不想再蓋那種建築了。

After the Kobe Earthquake, I realized buildings can make people feel fear. I didn’t want to make those kinds of buildings anymore.—引自《Architectural Digest》地震二十週年專題(2015)

法國普羅旺斯艾克斯音樂學院 圖©Roland Halbe

如果你還想多認識隈研吾

意猶未盡嗎?以下這些問題也許會勾起你更多好奇

• 隈研吾如何用木材設計現代建築?

•「負建築」和「侘寂」的哲學有關嗎?

• 隈研吾有哪些作品適合旅人造訪?

• 東京奧運主場館背後有哪些故事?

愛知縣GC義肢博物館研究中心 圖©KKAA

讀者最好奇的三個問題

Q:什麼是隈研吾的「負建築」?

A:指一種貼近自然、具透明性與通透感的建築哲學,反對建築壓迫土地與人,主張如森林般的空間。

Q:他和安藤忠雄有何差異?

A:安藤強調混凝土與力量感,隈則主張材料的呼吸性與文化性,一剛一柔,都是日本當代建築代表。

Q:哪些作品可以自由參觀?

A:例如東京歌舞伎座、新國立競技場、那須高原STONE MUSEUM等皆開放參觀;國外如蘇格蘭V&A館、北京竹屋也值得造訪。

本文摘要

隈研吾是日本當代最具影響力的建築師之一,提出「負建築」的概念,推崇自然材料與通透空間,主張建築應與土地與人共生。他的作品遍布全球,從東京奧運主場館到英國V&A設計館,均展現出深厚的文化融合與技術創新。本文以阪神地震作為轉捩點,回溯其童年記憶、教育背景與代表作,揭示一位建築詩人如何從瓦礫與光影中重構世界。

台中勤美術館 圖©KKAA

延伸閱讀 | 建築大師系列

| 本文未經同意,禁止轉載 |

主視覺圖 Nigel Jarvis/Shutterstock

編輯整理/Cameron Wang