明明可以靠顏值,埃及豔后偏偏愛用這招征服男人

發佈 2025.10.14 |更新 2025.12.08

埃及豔后真的是靠美色征服凱撒大帝與安東尼嗎?這是最大的誤會。埃及豔后精通七國語言,是首位用埃及語與人民對話的托勒密君主。她以「地毯登場」翻轉命運,用智慧與舞台感贏得盟友,最終以尊嚴選擇結局。她留下的不是情婦傳說,而是最後一位法老的文明身影...

傳奇的末代法老

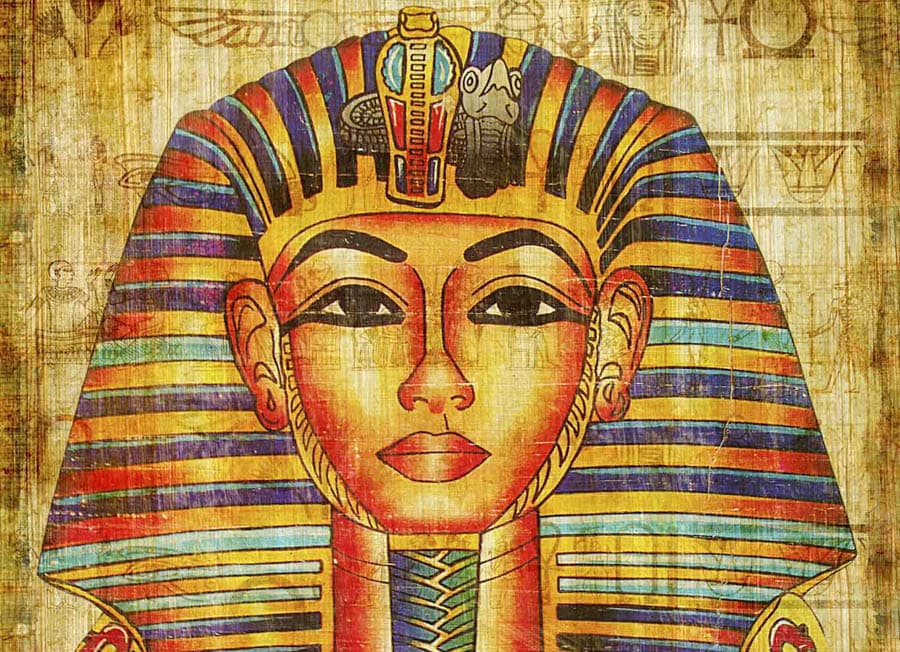

在流行想像中,克麗奧佩脫拉七世(Philopator VII)被稱為「埃及豔后」,一位靠美貌征服男人的傳奇女子。不過,如果只把她看成情婦或女巫,那可大大貶抑了她的力量。

埃及豔后能登上王位,首先來自這片土地自古便容許女性參與統治;更關鍵的是,統治埃及的是外來政權--托勒密家族,歷代君主都以希臘語為主要語言,與當地埃及人民存在巨大的文化隔閡。埃及豔后是王室中第一位主動學習並使用埃及語的君主。這使她能夠有效拉近與人民的距離,獲得愛戴,並鞏固她身為「法老」的正統性。

據史家普魯塔克(Plutarch, Life of Antony)記載,埃及豔后至少會講七種語言:埃及語、希臘語、拉丁語、希伯來語(或說腓尼基語)、敘利亞語、阿拉伯語、衣索比亞語。這意味著她能親自與羅馬將軍、猶太祭司、阿拉伯首領甚至非洲使者對話,不必依賴翻譯。

掌握多國語言讓她在外交斡旋上佔據絕對優勢,也是她最強大的武器。

埃及豔后畫像

地毯的戲劇登場

前段述說的是她的外交優勢,事實上埃及豔后能登基為王,堪稱歷史最驚心動魄的故事之一。

托勒密王朝有個看似體面、實則危險的傳統:兄妹共治。

表面上,年幼的托勒密十三世與姊姊埃及豔后並肩為王;實際上,朝廷早已分裂成兩派,姊弟勢如水火。政變爆發後,埃及豔后被勝出的弟弟逐出亞歷山卓(Alexandria),她孤立無援,身邊只有幾位忠誠的追隨者。

亞歷山卓城 圖/Shutterstock

然而,危機就是轉機,就在此時,一個讓地中海世界聞風喪膽的名字來到了埃及──尤利烏斯·凱撒(Julius Caesar)。他在數年間以雷霆之勢征服了今日的法國、比利時、瑞士部分與德國萊茵河西岸,更曾遠征英格蘭海岸。那個男人雖然沒有稱帝,但後世都尊稱他為「凱撒大帝」。

不過,凱撒此番到來不為征服,而是追擊敗走的政敵龐培。龐培逃到埃及後,便被埃及豔后的弟弟暗殺,將他的人頭當作投名狀獻給凱撒。意外的是,凱撒大帝萬分震怒,因為在羅馬人的榮譽觀裡,這是背信棄義,更何況龐培曾是自己的沙場戰友。

埃及豔后嗅到唯一的翻身契機:如果能親自說服這位羅馬巨人,她或許有機會奪回王位。

於是,在公元前48年的某個深夜,她親手導演了一場史上最大膽的登場:她把自己藏進一卷亞麻布毯(後世多傳為地毯carpet/tapestry),由隨從們抬著,小心翼翼地閃避弟弟的耳目,佯裝獻禮將埃及豔后送入凱撒的臥室。

當布毯鬆開的瞬間,年輕的女王從地上站起,無畏地直視當今最有權勢的男人。她沒有愁容,也沒有卑躬屈膝,站在凱撒大帝眼前的,不是流亡的落魄貴族,而是敢以一卷布毯賭上命運的統治者。

凱薩大帝雕像 圖/wiki

尼羅河的戀人

地毯展開的那一刻,她成功贏得了凱撒的目光,也贏得了時間。從此,埃及豔后的命運與羅馬緊緊相連。

數月後,亞歷山卓爆發巷戰。凱撒率軍出手相助,托勒密十三世勢力潰敗,年幼的法老最終葬身尼羅河。埃及豔后在這場「亞歷山卓戰爭」後重登王位,從流亡者再度成為埃及女王。

但她知道,僅靠軍事援助不足以穩固王座,她要讓凱撒親眼看見國家的價值。

不久,他們一同登上尼羅河(Nile River),這趟看似浪漫旖旎的行程,其實是埃及豔后精心安排的「文明展示」。

黃昏時,河面被夕陽鍍上一層金,神廟、石像與田野一一掠過。她不尋求協助,只談尼羅河漲落與糧倉秩序、祭祀與王權血脈。在夜宴與音樂間,終於讓軍事強人放下警戒,愛人取代了政治對手。

她以智慧、氣質與華麗的舞台感,讓羅馬的凱撒大帝成為埃及的保護者,尼羅河見證了愛情化作護盾的瞬間。不久後,埃及豔后與大帝誕下兒子凱撒里昂(Caesarion)。

尼羅河河輪 圖/Shutterstock

當凱撒殞落,愛神再臨

在埃及豔后的生命中,共有兩位羅馬強人深深捲入她的命運:

第一位:凱撒大帝。他在亞歷山卓與她相遇,見證了「地毯登場」,扶她奪回王位,並與她育有一子。可惜好景不長,公元前44年,凱撒在羅馬元老院遇刺,埃及豔后失去最大的倚靠。

第二位:馬克·安東尼(Mark Antony)。他是凱撒大帝最親密的部將,後來掌管羅馬東方軍政。公元前41年,他召見埃及豔后,原本想盤問她對羅馬的忠誠度,結果卻迎來一場女神降臨般的幻境。

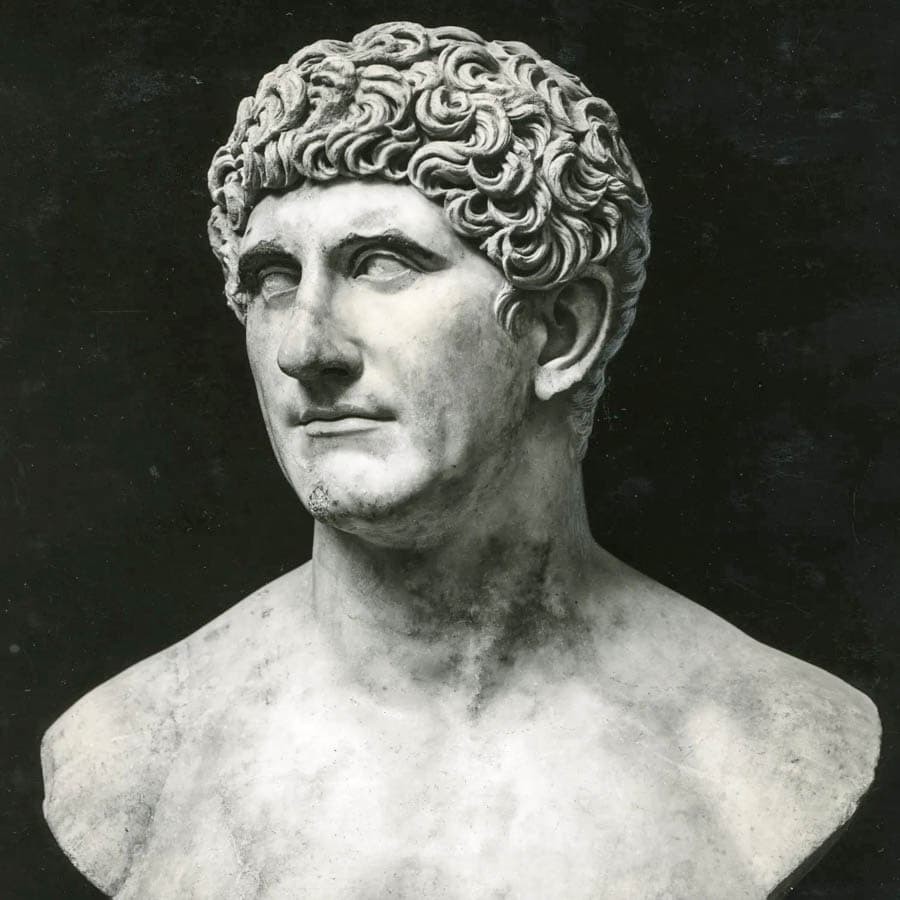

馬克安東尼雕像 圖/wiki

塔爾蘇思的女神

埃及豔后的船緩緩駛入古代地中海重要的港口與貿易之城,位於今日土耳其南部的塔爾蘇斯(Tarsus)。

史家普魯塔克仔細描寫了這段場景:金色船首、紫色風帆、銀槳劃水,笛與琴的樂聲隨風而來。帳幕之下,埃及豔后打扮成愛神阿芙羅黛蒂(Aphrodite);侍女們扮作海仙女(Nereids),焚香器中散發出天界香氣,整艘船宛如活色生香的神話。

人群驚呼:「阿芙羅黛蒂下凡,她是為了與酒神相會而來。」

安東尼震懾。這哪是會談,根本是埃及豔后的主場秀;不是受審,而是反客為主的登場。原本是要請她赴宴的,最後反被邀進了她的神殿。

傾倒眾生的埃及豔后

酒神的狂歡

在亞歷山卓,他們將政治與愛情捆綁在一起,甚至稱自己是希臘神話中的新酒神與愛神。他們成立著名的「無雙醉生夢死社」(Inimitable Livers)──夜夜盛宴與遊戲:

• 夜裡裝扮成平民出巡街頭,敲門與市民共飲。

• 宴席間以詩歌、音樂、戲劇彼此挑釁。

• 傳說埃及豔后曾將珍珠耳環溶於醋,一飲而盡,只為示範「我能將國家財富化為一口」。

對安東尼而言,那十年像一場永恆的醉夢;埃及豔后明知要付出奢華的代價,但必須持續演下去,才能用溫柔鄉與糜爛生活消融這位主帥的征伐意志。他們的愛情自始即是火焰──燦爛,卻會燃燒一切。

推薦行程 埃及-重返法老榮耀、尼羅河古文明巡禮

愛與帝國的最終章

公元前31年,希臘西岸爆發亞克興海戰(Battle of Actium),萬千弓箭劃破長空。埃及豔后站立在旗艦之首,判斷戰局已無轉圜:若全軍覆沒,埃及將失去最後談判籌碼。於是,她下令轉舵──這是冷靜的軍事抉擇,意在保存實力、留待未來。

但是安東尼看見埃及豔后的旗艦調頭,卻有別的解釋:他以為女王棄他而去。海風吹來背叛與心碎的味道,他放下軍旗,駕船緊追,指揮中樞一撤離,東方艦隊隨之潰散。

這不是兵器的失利,而是意志的錯位:她要守住未來,他只聽見愛情的逝去。

亞克興海戰 圖/wiki

公元前30年夏天,羅馬大軍兵臨亞歷山卓。埃及豔后將自己封於陵墓,準備自盡。安東尼誤信情人已死,傷心拔劍自刎,尚存一息時,他被抬到陵墓下。繩索自高窗垂下,女王親自俯身,將重傷的情人拉入室內,安東尼躺在埃及豔后的懷抱裡說:「請記得,我曾愛過妳……」隨即氣絕。

幾天之後,羅馬軍事領袖屋大維(Octavian),也就是未來的第一位羅馬皇帝,發出最後通牒:押送埃及豔后至羅馬遊街示眾。這對女王而言,比死亡更屈辱。

傳說她令侍女端來無花果籃,內藏毒蛇(asp);也有一說她以劇毒藥膏或尖針了結。無論版本為何,但結論相同:她拒絕被俘。

當屋大維推開石門,看見的是埃及豔后與兩名侍女的遺體,一位自選終局的女王。她沒有死於愛情,而是死於尊嚴。她的倒下,代表埃及三千年法老時代的終結,淪為羅馬統治下的一個行省。

羅馬時代的史家記載,屋大維最終允許安東尼與埃及豔后合葬,但因為這對傳奇戀人留下的直接證據極少,祂們的長眠之地成了兩千年來的未解之謎,歷史學家們至今仍希望能找到他們的墓穴,期待遺骸說出不為人知的真相。

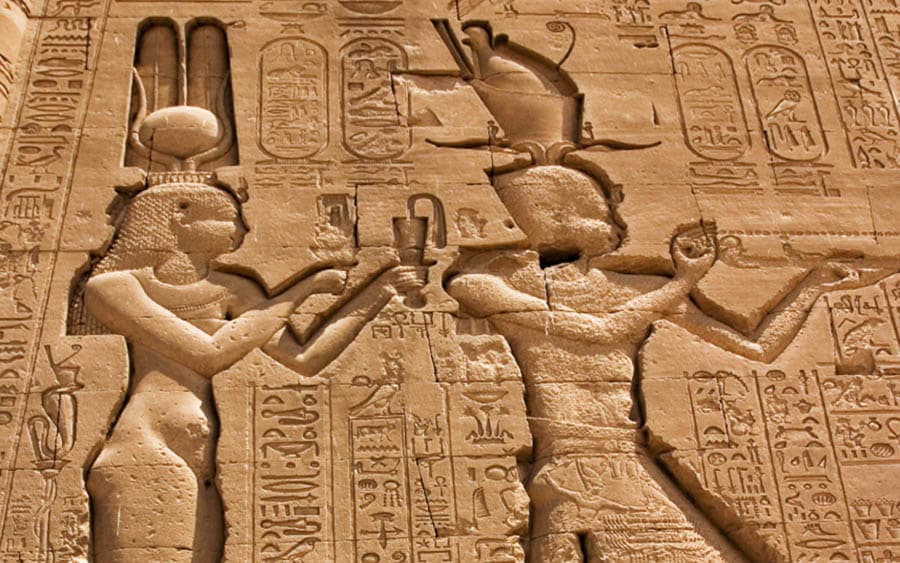

丹達拉神廟現存唯一埃及豔后與兒子雕像 圖/Shutterstock

她留下了什麼

她是最後一位法老,也是少見能用多國語言與世界對話的女王。普魯塔克說,她的美貌或許不是無人能敵,但她的聲音與談吐讓人無法抗拒。她像將熄的餘燄,在文明終章前仍閃著光。

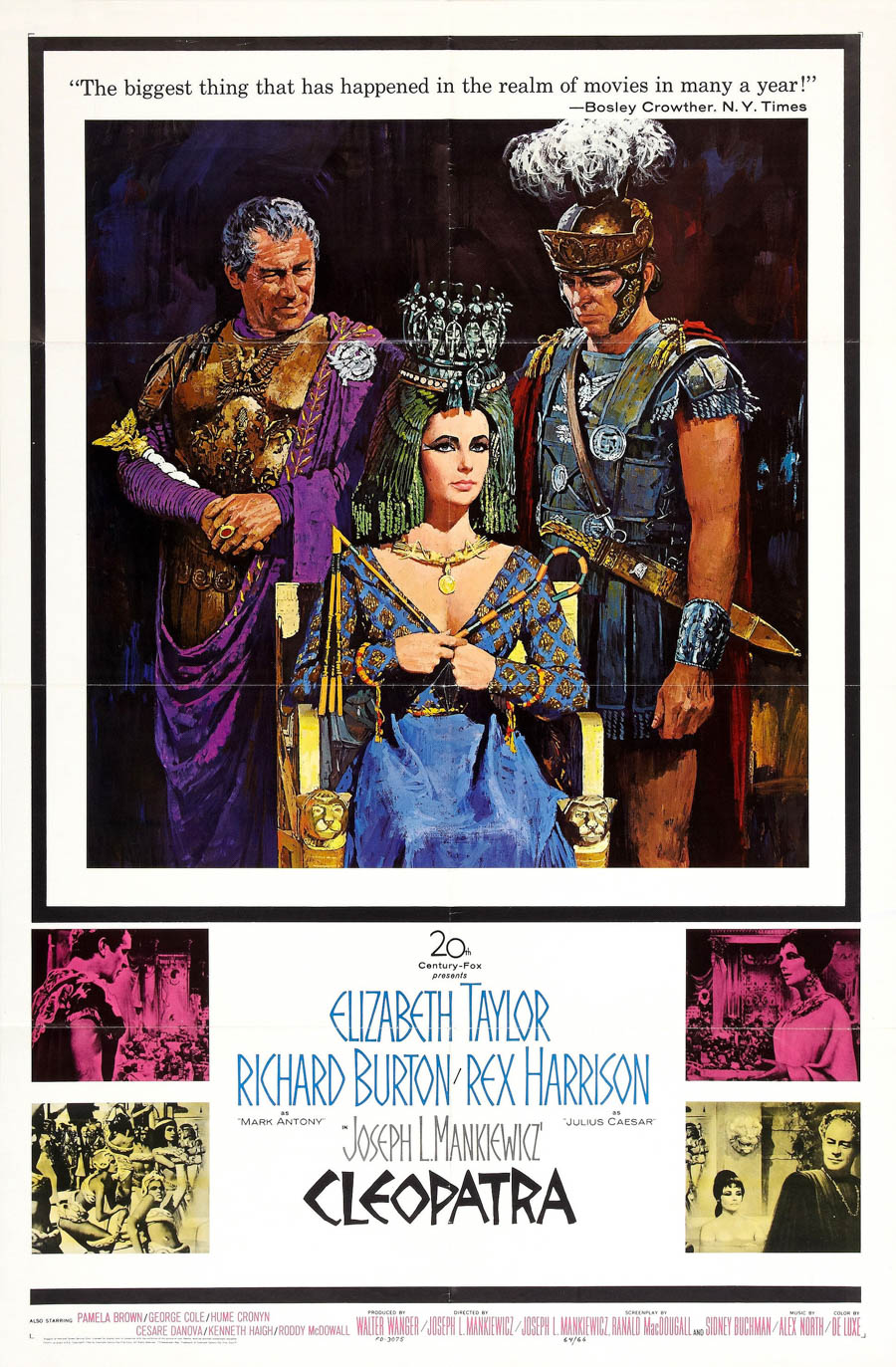

她的傳奇形象被一再重塑,有時是絕世美人,有時是誘惑者,不變的是,她永遠熠熠生輝。例如《Antony and Cleopatra》是莎士比亞的四大羅馬劇作之一、好萊塢巨星伊莉莎白·泰勒主演的電影《埃及豔后》。

電影《埃及豔后》圖©20th Century Studios

結語

埃及豔后留下的,不是一個被征服的身影,而是拒絕被俘、凜然赴義的尊嚴。

她以女人之軀承受帝國崩塌的重量,並用最後的選擇,把自己的名字刻進歷史。

或許她不是傳說中那種「一眼傾城」的絕代美人,但她的語言、膽識與舞台感,才是讓她成為古代世界最難以忽視的女王。

追尋埃及豔后的倩影

• 亞歷山卓(Alexandria):王都遺址多沉於海底,潛水考古可見殘影;城中依舊有希臘化的風。

• 尼羅河(Nile River):她與凱撒曾航行的水路,如今遊輪仍在夜色裡行走。

• 卡納克神廟(Karnak Temple):埃及豔后與安東尼曾在這座神廟內進行修復工程,並在神廟牆上留下了自己的浮雕。

• 希臘亞克興(Actium):卻曾改寫帝國命運的決戰海灣,如今風平浪靜。

• 埃及豔后之針(Cleopatra’s Needle):兩座自埃及移至西方(倫敦/紐約)的方尖碑,以她之名為世人所知。

卡納克神廟 圖/Shutterstock

埃及系列深度閱讀

想讓你的埃及旅程不只是「到此一遊」?

以下報導構成最完整的埃及文明閱讀地圖:

1. 古文明主線

2. 神話 × 文化 × 讀圖術

3. 現代埃及 × 人類學觀察

4. 旅行者的埃及 × 真實情感

5. 跨文化延伸(英國 × 考古)

想真的走一趟埃及?這裡是你的最佳起點

台灣少數能把「黑白沙漠 × 阿布辛貝 × 丹達拉」放進同一趟行程的旅行社。

► 晴天旅遊|埃及全產品頁(含日期・價格・完整路線)

你或許會想知道

關於這位傳奇女王,歷史留下許多疑問與傳說。這裡整理八個常見問題,讓你快速理解埃及豔后的真相。

Q1:埃及豔后真的是絕世美人嗎?

史料更強調她的談吐與聲音。普魯塔克記載,她並非最美麗的女子,但她的語言能力與智慧,才是讓人折服的關鍵。

Q2:為什麼她會說埃及語很重要?

托勒密家族是希臘裔,歷代君主多不懂埃及語。Cleopatra 是第一位主動使用埃及語的王族,這讓她獲得人民認同。

Q3:「地毯登場」真的發生過嗎?

古代史家有記錄。她確實以布毯(或亞麻布)藏身,假作禮物送入凱撒臥室。雖細節可能誇飾,但故事核心可信。

Q4:她與安東尼的死亡真如「羅密歐與茱麗葉」般同殞嗎?

不是。安東尼先自刎死於她懷中,幾天後埃及豔后才選擇自盡。

Q5:今天旅行能看見哪些與她有關的遺跡?

亞歷山卓:沉入海底的王宮遺址。

尼羅河:她與凱撒曾航行的水路。

亞克興灣:決戰海灣,如今風平浪靜。

Cleopatra’s Needle:倫敦與紐約的方尖碑。

Q6:為什麼她被稱為「埃及豔后」?

「豔后」是近代中文浪漫化稱號。生前她自稱「法老」,常與女神伊西絲相連。

Q7:埃及豔后跟金字塔有關嗎?

沒有。金字塔在她時代早已建成兩千多年,對她而言和我們今天看見的一樣,是古老遺跡。

Q8:她真的用毒蛇自殺嗎?

傳說如此,但也有劇毒藥膏或細針版本。真相至今未解,確定的是──她拒絕被俘。

精華整理

埃及豔后(克麗奧佩脫拉七世,公元前69–前30)是托勒密王朝最後一位法老。她精通至少七種語言,首位能以埃及語和人民對話的托勒密君主。以「地毯登場」贏得凱撒大帝的支持,後與其育有一子凱撒里昂。凱撒大帝遇刺後,與馬克·安東尼結盟十餘年,在亞歷山卓共同締造「醉生夢死之社」,卻於亞克興海戰戰敗。安東尼自刎,埃及豔后拒絕被俘,傳說以毒蛇自盡,法老時代至此終結。後世從莎士比亞到好萊塢皆重塑其形象,成為「美貌與權力」的文化象徵。今日旅行可於亞歷山卓遺址、尼羅河、亞克興灣,以及倫敦與紐約的「埃及豔后之針」追尋其倩影。

| 本文未經同意,禁止轉載 |