外蒙古5天4夜:追尋成吉思汗的金馬鞭與普氏野馬

發佈 2025.08.20 |更新 2025.09.20

一趟充滿挑戰與驚喜的旅程!探索蒙古國的真實面貌,跟著遊記深入烏蘭巴托,聆聽馬頭琴與呼麥的聲音,在草原上追尋普氏野馬,感受最道地的遊牧生活與歷史震撼…

蒙古國概況

提到外蒙古,人們首先要釐清它與內蒙古的不同——內蒙古是中國的一個自治區;而外蒙古在1921年宣告獨立,1924年成立蒙古人民共和國,1992年後改稱蒙古國(Mongolia),並成為聯合國會員國。這個國家擁有全球第二大的稀土存量,牲畜總數近 7,000 萬頭,遠超全國約 360 萬人口,其中近一半集中在首都烏蘭巴托(Ulaanbaatar)。

首都烏蘭巴托 圖/Shutterstock

烏蘭巴托夜景

外蒙古沒有高速公路,卻有綺麗的自然風光。清明的藍天與地平線的綠草地交接,如同北朝民歌《敕勒歌》所描繪——天似穹廬,籠蓋四野,天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊。草原上,一頂頂白色蒙古包矗立其間,宛如大自然畫筆下的鮮明作品。

蒙古草原風光

除了美麗的景色,遼闊草原上奔放的民族也孕育出獨特的樂音。人們一提起蒙古音樂,首先想到的往往是只有兩條弦、琴頭雕刻成馬頭形狀的馬頭琴——它不僅是蒙古特有樂器,相傳還能避邪、招福。伴隨著馬頭琴,表演者會以共鳴技巧發出多個不同音高的喉音,稱為 Khoomei(呼麥),這種奇妙的傳統唱法,與草原風聲與馬蹄聲一同構成了蒙古的聲音。

蒙古包內牧民馬頭琴表演

牧歌情懷與遊牧樂音

在烏蘭巴托,我們觀賞了一場名為「遊牧民族傳奇」的文藝表演。舞台上,馬頭琴低沉悠遠的聲音與呼麥的奇妙共鳴交織,形成獨特的草原之聲。樂器方面,除了蒙古特有的馬頭琴,還加入了橫笛、胡琴、揚琴、造型特殊的雅托克(蒙古箏Yatga)、托布秀爾(Tovshuur)、嗩吶,以及剛柔並俱、音色多元、外型如同大碗的西方樂器——定音鼓,讓整個演奏力度更加飽滿,氣勢十足,熱鬧而豐富。這動人的旋律與鮮明的節奏,引領著聆聽者宛如騎著馬奔馳在一望無際的草原上,盡情感受蒙古特有的牧歌情懷。

這場文藝表演除了音樂之外,還有柔術表演——一種自古流傳下來的馬戰表演形式,展現柔韌性、耐力、力量與專注力。節目中亦有蒙古人崇拜的薩滿教的薩滿舞(Shamanic dance)、阿爾泰豎琴舞(Altai Harp Dance),以及蒙古民族的扎姆舞蹈(Tsam Dance)。整場演出深具水準,不論是音樂還是肢體表現,都極具可看性,值得推薦觀賞與聆聽。

「遊牧民族傳奇」文藝表演會

相關單位連結:

• 馬頭琴博物館

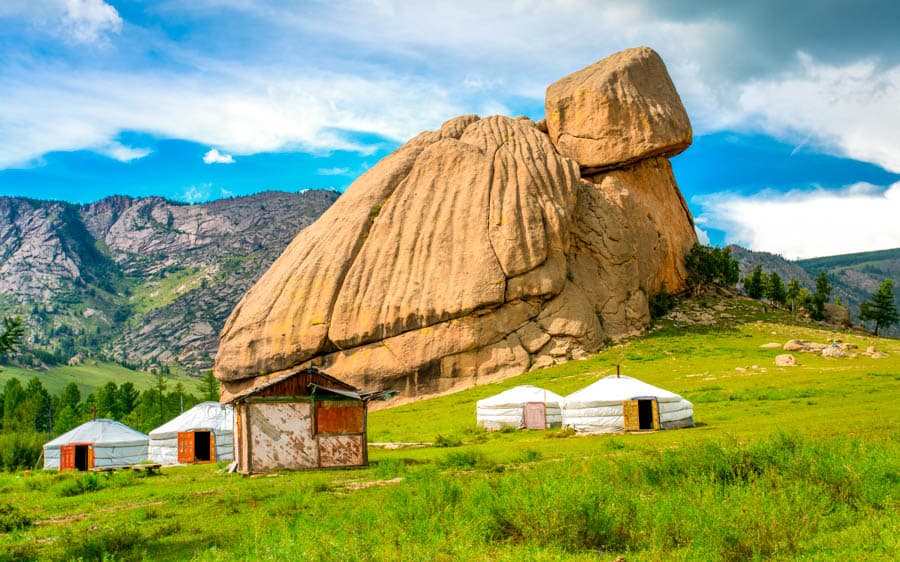

特勒吉國家公園:大地的調色盤

距離首都約80公里的特勒吉國家公園(Gorkhi-Terelj National Park),是肯特山脈(Khentii Mountains)的自然保護區。這裡有奇岩怪石、青翠山林與清澈溪流,蒙古包度假村散落草原,如白色珍珠鑲嵌在大地上。

烏龜石 圖/Shutterstock

「烏龜石」是當地的明星景點,幾乎每位遊客都會與它合影。在外蒙古,隨處可見當地人熟練騎馬的身影,與我們初學騎乘的笨拙對比鮮明,也更顯馬背民族的天生本領。

成吉思汗的傳奇

成吉思汗是統一蒙古各部族、建立大蒙古國的開國元勳,蒙古人民對他景仰至深,在烏蘭巴托東邊的額爾登縣(Erdene sum)塑造了一尊巨型成吉思汗騎馬不鏽鋼雕像——傳說這裡正是他當年發現黃金馬鞭的地方。

成吉思汗騎馬的不鏽鋼塑像

雕像內部是一座博物館,一樓牆面展示蒙古歷代大汗肖像與一隻巨大的皮靴,還有許多珍貴的遊牧文化文物。在雕像內可搭乘電梯直達馬頭頂部的觀光平台,俯瞰無邊無際的蒙古草原,視野壯闊無比。

參觀博物館在旅途中並不罕見,但若時間恰到好處,往往會收穫意料之外的驚喜。烏蘭巴托的成吉思汗國家博物館於2019年依蒙古總理呼日勒蘇赫(Ukhnaagiin Khürelsükh)的命令成立,館內收藏蒙古歷代國王與貴族使用過的器物,以及超過一萬件真實展品。而我們造訪的時刻,恰逢2025年3月1日在九樓新設立「大汗行宮」後不久,高達七米的全身鍍金成吉思汗雕像、大白旗與國璽剛剛落成,雕像由創作國家宮成吉思汗雕像的藝術家拉·包德勒(L. Bold)操刀。我們何其幸運,在雕像豎立不到半年的時間裡便親眼見到它。

進入大廳需脫鞋,拍照則需另購攝影票,因此這份珍貴的影像只能請領隊代勞,替我們留下與大汗同處一室的難忘瞬間。

國家博物館成吉思汗鍍金雕像 攝影/Monica

相關單位連結:

哈斯台國家公園:追尋蒙古野馬

距離烏蘭巴托以西約100公里,哈斯台國家公園(Khustain Nuruu National Park)是蒙古最重要的生態保護地之一。這片草原最知名的居民,是普氏野馬(Przewalski's horse)——20世紀曾一度在野外絕跡,只剩歐洲動物園裡的少數族群。1992年,在國際保育人士的奔走下,荷蘭、德國等國的野馬被逐步引入哈斯台,讓這裡成為今日蒙古馬研究與復育的重鎮,並在2002年被列入「世界遺產人類與生物圈保護區網絡」,使它與全球生態保護圈緊密相連。

蒙古普氏野馬 圖/Shutterstock

為了親眼見到這傳奇的野馬,我們分乘俄式吉普,疾馳在無邊的草原上搜尋牠們的身影。白日的牠們多半隱身山坡,不易尋覓。直到某處停下時,才見公園管理員在路邊架起望遠鏡,熱情邀請我們觀察。即使用自己的相機與長鏡頭,依舊不及那支專業望遠鏡清晰。最後,我請他幫忙將手機貼在望遠鏡上拍攝——雖然畫質稱不上完美,但那張照片是我看到普氏野馬最好的佐證了。下圖乃是領隊以單眼高倍數鏡頭攝得的照片,分享給讀者們。

蒙古普氏野馬 攝影/宋宜靜

午餐後,草原上另一幕盛景正在醞釀。遠方傳來馬蹄與駝鈴聲,牧民們騎著駱駝、氂牛、蒙古馬排成一列,從渺小的剪影逐漸奔近,如古裝史詩裡的列陣衝鋒——只是這一次,他們是來迎接我們的到訪。沿途,訪客可以騎乘氂牛、駱駝或馬,隨意拍照留念。

牧民騎駱駝、氂牛、馬來迎賓

進入他們的蒙古包,我們嘗到酸香濃郁的道地酸奶與各式酸奶製品,聆聽牧民的歌聲與馬頭琴樂音,在陽光下與他們玩傳統遊戲,甚至換上厚重的毛皮服飾,感受遊牧生活的真實重量。牧民們的騎術更是令人嘆為觀止——能在馬背上俯身拾起地面物品,穩如平地行走。

穿著傳統服飾製作酸奶的女孩

牧民馬術表演

我們好奇遊牧民族如何遷徙、如何拆卸家園,也在現場得到答案:他們分工俐落地拆解蒙古包、打包綑綁,將家當搬上馬車或駱駝、氂牛背上,組成長長的遷徙隊伍,緩緩駛向下一片牧場。那一刻,我彷彿上了一堂活生生的歷史課,把遊牧民族的生活方式,牢牢記在心底。

蒙古牧民遷徙車隊

草原騎馬體驗大合照 攝影/地陪Nana

相關單位連結:

城市與歷史的交錯

離開草原,我們回到烏蘭巴托展開城市與近郊之旅。第一站是市中心的蘇赫巴托廣場(Sükhbaatar Square)——蒙古政治與歷史的核心舞台,廣場中央矗立著蘇赫巴托的騎馬雕像,四周環繞市政廳、藝術劇院等重要建築。當天恰巧遇見身著傳統服飾、笑容滿面的長者在廣場合影,原來是多年未見的同學會,為這嚴肅的地標增添了溫暖的人情味。

蘇赫巴托廣場同學會穿傳統服的人

蘇赫巴托廣場

蘇赫巴托廣場 圖/dreamstime

不遠處的甘丹寺(Gandan Monastery),是蒙古最大的藏傳佛教寺廟,也是國家級保護文物。寺內供奉著全球最大的銅鑄觀音菩薩,高 26.5 公尺,由 40 公噸青銅與 16 公噸黃金打造而成,氣勢恢宏。我沿著菩薩周圍一圈圈轉動經輪,心中默念,祈願旅途平安順遂。

甘丹寺一隅

往南來到翟山紀念碑(Zaisan Memorial),這裡曾是蒙古與蘇聯聯軍重創日軍的戰場。紀念碑位於制高點,可俯瞰整座城市,環形牆面上的壁畫生動記錄了二戰與蒙古近代史。

翟山紀念碑 圖/dreamstime

最後一站是博克多汗冬宮(Bogd Khan Palace Museum)——蒙古末代皇帝的冬季行宮,也是蒙古最古老的博物館與第一座兩層樓建築。除了六座傳統寺廟式建築,園區內還有一棟俄羅斯風格的兩層樓宅邸,原本不被滿族皇帝接受,後在屋頂加上金頂飾與牆面蓮花圖案,才成為如今中西合璧的獨特樣貌,靜靜訴說著帝國最後的時光。

博格多汗冬宮

博格多汗冬宮俄建築師設計的樓房

相關單位連結:

• 甘丹寺

旅行的體悟與意外的重逢

對一個愛好旅行的人來說,遊遍世界是終極夢想,但現實總有時間、金錢與體力的限制。我雖不是狂熱的「世界旅人」,卻始終渴望完成百國之旅。這次能踏上外蒙古、貝加爾湖、庫頁島與堪察加半島,是因為行程難得罕見、市面少有旅行社出團,對我來說是一次兼具挑戰性與稀有性的機會,也讓世界地圖上的版圖再添幾筆新色。

這樣的旅程,我選擇將第十次參加晴天旅遊獻給它。更巧的是,領隊正是兩年前中亞五國的宋宜靜Monica——當年的經驗已讓我們知道,她不僅專業細心,處理突發狀況的反應也快而精準。她習慣將景點與歷史資料整理成簡明筆記分享在群組,行程結束前還會耐心幫大家回顧每一站,讓記憶再次鮮活。有她同行,我們對陌生地區的疑慮瞬間消散,整趟旅程順暢如願。這份信任,讓我們笑稱她是「王牌領隊」,她卻自嘲是「死亡的亡」,最後被我們改封為「金牌領隊」,她依然謙虛一笑。

中亞五國-烏茲別克 圖/Shutterstock

五天四夜的外蒙古之旅結束後,接下來是貝加爾湖、庫頁島與堪察加半島的奇幻旅程。雖對未能深入蒙古南部沙漠地區略感遺憾,但這或許正是為日後再訪留下的最好理由。因凌晨兩點有紅眼班機前往伊爾庫次克(Irkutsk),旅行社貼心安排我們先回飯店梳洗休息,晚餐後再出發。

這幾天的旅程中,我們一直有好天氣相伴。沒想到臨行前的夜晚,下起了雨——幸好並未影響任何行程。晚餐時,地陪Nana代表當地旅行社送上每人一份帶有蒙古特色圖案的帆布袋與磁鐵,溫馨而有紀念價值。就在用餐將結束時,有夥伴驚呼窗外出現彩虹,大家立刻放下餐具衝到戶外,在一望無際、沒有遮蔽物的曠野裡,見證了一道完整的雙彩虹。

人們說,看見彩虹是幸運,更何況是完整的雙彩虹。那一刻,我們都相信,這是蒙古送給我們的臨別祝福——也為接下來的旅程,拉開了一個順利而美好的序幕。

蒙古草原上的雙彩虹

延伸閱讀|俄羅斯遠東地區壯遊專題

這不只是一段旅程,而是一首 20 天寫下的長詩。從蒙古草原到海參崴港灣,五篇遊記,帶你完整走過這片「此生必訪的終極秘境」。

👉《回到專題總頁》

❖ 西伯利亞:貝加爾湖的冰封藍眼

❖ 庫頁島:邊境記憶與帝王蟹

❖ 堪察加:火山、直升機與棕熊奇遇

❖ 海參崴:鐵路盡頭的港灣浪漫

蒙古國FAQ

Q1:外蒙古和內蒙古有何不同?

內蒙古是中國的一個自治區;而外蒙古是獨立的國家,現稱蒙古國,已是聯合國會員國。

Q2:前往蒙古國旅行的最佳時間?

文中提到旅程中天氣晴朗,顯示夏季(約 6-8 月)是探索蒙古草原的理想時機,此時氣溫舒適,自然風光也最美。

Q3:蒙古國交通方便嗎?

根據文章描述,蒙古沒有高速公路,主要是在廣闊的草原上疾馳。因此,旅行多仰賴俄式吉普車等在地交通工具。

Q4:在蒙古旅行可以看到哪些特殊的動物?

在哈斯台國家公園,有機會親眼見到曾一度在野外絕跡的國寶級動物普氏野馬。此外,草原上也隨處可見牲畜與駱駝。

Q5:蒙古旅遊行程中,有什麼特別的文化體驗?

除了觀賞馬頭琴與呼麥表演,還能體驗柔術表演、薩滿舞,並在牧民的蒙古包中品嚐道地酸奶,感受遊牧生活的真實樣貌。

本文摘要

這篇文章是一份深度描寫的外蒙古五天四夜遊記,帶領讀者體驗蒙古的獨特文化與壯麗自然。作者以細膩筆觸記錄了在首都烏蘭巴托觀賞馬頭琴與呼麥表演、參觀成吉思汗國家博物館的震撼,並深入特勒吉與哈斯台國家公園,親身感受遊牧生活。文中也分享了與專業領隊的重逢、看見雙彩虹的幸運時刻,以及對百國之旅夢想的體悟,內容豐富且充滿個人情感。

| 本文未經同意,禁止轉載 |

編輯整理 / Cameron Wang