聖索菲亞的四個男人:一場跨越1500年的權力遊戲

發佈 2025.09.26 |更新 2025.10.08

聖索菲亞,這座伊斯坦堡的耀眼恆星,1500年來曾是拜占庭大教堂、鄂圖曼清真寺、凱末爾的博物館,如今再度回歸。本文將從四位關鍵人物——查士丁尼、穆罕默德二世、凱末爾、艾爾多安的視角,帶你深入了解這座建築背後,權力與信仰的歷史舞台...

伊斯坦堡初見

腳臭與星際大戰的交會

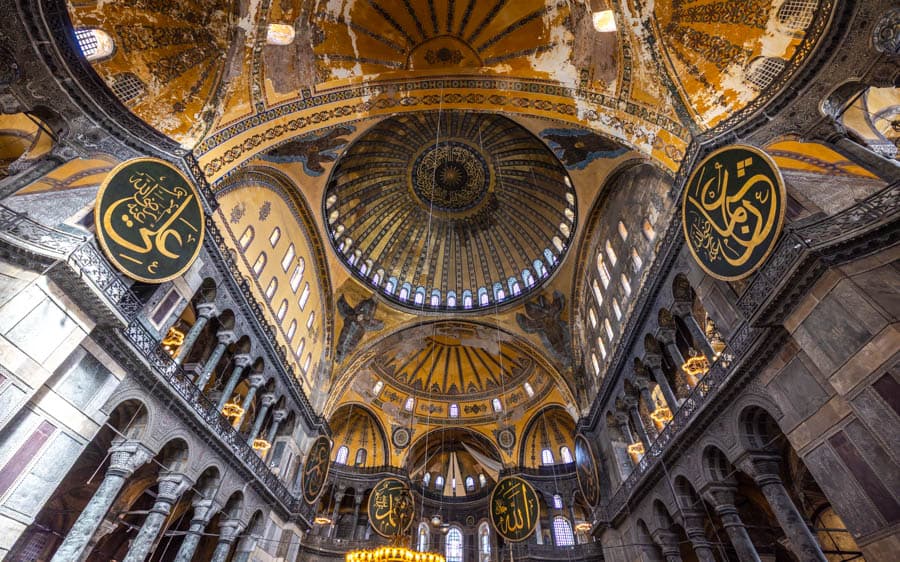

2023年7月26日,當我終於一償宿願,走進伊斯坦堡的聖索菲亞清真寺時,有兩個元素讓我嘆為觀止。

第一個是牆上數面黑底金字圓盤。它們懸掛在半空,黑底閃著金光文字,氣勢之強,讓我莫名聯想到星際大戰裡的黑武士(Darth Vader)——一種不怒自威的壓迫與震懾。

巨大的黑底金字圓盤氣場超強

第二個是猶如星河倒掛的壯麗吊燈群,數百盞燈由一個巨大的金屬環系統串聯,創造出「光之海」,既呼應了「神聖智慧」的建築本質,也象徵著神光普照。此外,離地55公尺高的圓頂、牆上細膩的紋飾、1500年的斑駁氛圍讓我完全忘了門口濃厚的腳臭味,立刻被圈粉。

吊燈群讓神光普照

身為攝影師,我立刻明白最佳取景角度在二樓,但樓梯前卻豎立禁止上樓的告示。在那一刻,我內心深深嘆了一口氣:「唉,晚了四年…這裡果然不只是信仰的空間,它更是權力的舞台。」

然而,當我抬頭仰望圓頂,腦海浮現的不是眼前這一刻,而是縱橫十五個世紀的故事——這顆由拜占庭點燃、至今仍閃耀的伊斯坦堡恆星。

好想上二樓...

查士丁尼

用數學豪賭帝國的天際線

公元537年,聖索菲亞在短短五年內竣工。這場賭注的起因來自532年的尼卡暴動,舊教堂被大火焚毀,查士丁尼急需一個「超越一切」的象徵來穩住帝國。

他找來兩位數學家,安特米烏斯與伊西多洛斯執行這項工程,卻沒有交給經驗豐富的石匠,當時許多人譏笑:「皇帝怎會把教堂交給書呆子蓋?」然而,正因為他們懂幾何與力學,才發明了前所未有的浮圓頂(Pendentive Dome),讓直徑 31.2 公尺的圓頂漂浮在半空,光線從窗縫灑下,彷彿天空本身被建築收納。

查士丁尼大帝在落成典禮時,仰望穹頂,高喊:「所羅門,我已超越你!」

大帝口中的「所羅門」,是三千年前的以色列國王,傳說中在西元前957年建造了耶路撒冷的聖殿。那是古代世界最神聖的建築。查士丁尼的話,不只是一句驕傲,也代表了帝國的宣言:拜占庭將超越羅馬與猶太聖殿,成為新的世界中心。

1500年前的建築奇蹟-浮圓頂

穆罕默德二世

把敵人的皇冠戴在自己頭上

1453 年,當穆罕默德二世的軍隊攻破君士坦丁堡時,聖索菲亞並沒有被付之一炬。他策馬直入大堂,在混亂的人群前喝止,並高聲下令:「停止掠奪!」

傳說中,他走到祭壇前,命令一名士兵爬上去,高喊一句「安拉至大!」(Allahu Akbar)。那一刻,這座原本屬於基督世界的皇冠,正式被戴在伊斯蘭帝國的頭上。

他沒有毀掉聖索菲亞,而是選擇「加」上新的符號。四角立起高聳的尖塔,讓宣禮員的聲音能壓過整座城市;在殿內設下一座米哈拉布——指向麥加的壁龕,成為祈禱的焦點;一旁的敏拜爾(階梯講壇),則讓伊瑪目在此向群眾講道。最後,厚厚的地毯鋪滿大理石地面,讓信徒能跪拜在潔淨之地。

蘇丹為聖索菲亞加上四支宣禮塔

至於那些牆上的馬賽克聖像,沒有被砸碎,而是用一層層石灰蓋過,如此方能消弭穆斯林禁止偶像崇拜的疑慮;對我們旅人來說,今日重新露出的聖母與基督,反而成了兩個文明相疊留下的光輝。穆罕默德二世讓這顆星從基督世界的心臟,變成了伊斯蘭的心臟,並且在新的帝國中燃燒得更亮。

聖索菲亞清真寺內的聖像

凱末爾

把皇冠交還給全人類

1935年,鄂圖曼帝國已然倒下,土耳其共和國的新國父——穆斯塔法·凱末爾(Atatürk)卻決定卸下聖索菲亞的皇冠,讓這座千年的清真寺,成為一座屬於全人類的博物館。

命令一下,紅毯被掀起,塵封已久的拜占庭馬賽克重新沐浴在光裡。牆上,伊斯蘭的書法圓盤與基督的聖母同時出現在遊客眼前,這是千年來兩大宗教第一次並列在同一個空間中。二樓畫廊也首度對所有人開放,平凡的市民第一次能站在皇帝與蘇丹曾俯瞰的視角,看見穹頂下那種時間的重量。

開放為博物館的時代 圖 Mikhail Markovskiy/Shutterstock

凱末爾以一座建築為宣言,向世界發聲:新的土耳其不是鄂圖曼帝國的延續,而是一個世俗化、現代化的民族國家。《紐約時報》在當時的報導裡寫道,這是「土耳其最驚人的現代姿態」。

在街頭巷尾,凱末爾的影響力延續至今。每年11月10日,全國會停下腳步,為國父默哀;我在土耳其旅行時,處處可見祂的雕像與旗幟。這種存在感讓我覺得凱末爾比任何現任總統都更受民眾崇敬與緬懷。

土耳其國父凱末爾

艾爾多安

讓皇冠回到民族的頭上

2020年夏天,土耳其總統艾爾多安簽下一道命令。幾個世紀以來多次更名的聖索菲亞,再一次轉身:它不再是博物館,而是重新回到清真寺的身份。

當他在全國演說中說出:「聖索菲亞,終於回歸它真正的本質」,群眾響起掌聲。對許多保守派與虔誠的穆斯林來說,那是歷史正義的恢復;對世俗派與自由派而言,卻像是退回了帝國的陰影,這也成為我哀嘆晚了四年才來朝聖的原因。

我走進大殿時,最先注意到的是腳下那片嶄新的藍綠色地毯。它取代了凱末爾時代裸露的大理石,象徵著天堂與天空,也呼應博斯普魯斯的海色。藍綠色在伊斯蘭傳統裡代表清淨與神聖,和藍色清真寺裡熱烈的紅毯形成對照——一冷一熱,一靜一動。

艾爾多安總統讓聖索菲亞改回清真寺

然而,這道命令也惹來雜音。調查顯示,縱然超過九成的土耳其人自認是穆斯林,但只有約一半完全支持這項決策,近四成希望它維持博物館身分。這意味著:即使在信仰同質性極高的國家,聖索菲亞仍是一面映照分歧的鏡子。

藍色清真寺的紅地毯

國際的目光:爭議與失落

而在國際上,聖索菲亞的轉身同樣引起巨大迴響。教宗方濟各直言「我深感悲傷」;希臘與俄羅斯的東正教會則憤怒抗議,視之為對基督文明的冒犯。UNESCO批評土耳其未經通報便改變世界遺產的用途,歐盟也認為這是土耳其與歐洲日益疏遠的象徵。

但在穆斯林世界,卻有群眾視此為「歷史正義的恢復」。一座建築,成了全球輿論的焦點,也再次證明:聖索菲亞本身就是「文明交疊的容器」,每一次身份變更,都不只是空間的改造,而是權力、信仰與記憶的再分配。

建材來自拜占庭帝國各地

危機以及旅人的守護

腳下那片藍綠色的地毯,看似潔淨鮮明,但它每年承受著超過三百萬名遊客的重量,地毯之下的舊大理石,正在日復一日的摩擦中受損。頭頂那些金色馬賽克或許閃爍如初,但它們其實正一點一滴剝落,修護與維護計畫遠遠跟不上人潮湧入的速度。

UNESCO 雖然尚未把聖索菲亞列入「瀕危世界遺產」,但自2020年恢復清真寺身份後,UNESCO已多次警告:任何大規模改動或忽視保存計畫,都可能讓這顆恆星進入「危險名單」。土耳其方面則強調宗教使用與民族象徵的優先性,兩者之間的權衡,也成為爭議核心。

那一刻,一個不安的念頭冒出:如果有一天圓頂真的崩落或剝落,我對後人描述「當年我看見的光」該如何印證呢?

身為旅人,我或許無法改變政治,因此我決定放慢腳步,把眼前的故事寫下、分享出去,這也是一種守護,唯有更多人意識到這顆恆星的脆弱,它才有可能繼續在未來的天空閃耀。

每年300萬遊客造訪

結語|恆星的四種光

查士丁尼以數學豪賭天際,穆罕默德二世以征服者的姿態繼承皇冠,凱末爾以世俗的意志交還全人類,艾爾多安以民族主義的手重新收回。

四人都在聖索菲亞身上留下印記:掀起或鋪上的地毯、點亮或遮蔽的馬賽克、矗立的尖塔、封閉的二樓……每一個動作,都是權力的語言。

離開聖索菲亞一段距離後,我忍不住回望全景。夕陽下的穹頂靜靜泛著光,那一刻我突然明白:能在數次文明交替後,依舊不動如山,一座偉大建築的力量真是深不可測。它不只屬於某個宗教、某個帝國,而是人類記憶裡無法抹去的一顆恆星。

聖索菲亞清真寺外觀

旅人必看|聖索菲亞的五道光

中央圓頂:直徑31.2公尺、55公尺高的浮圓頂,堪稱1500年前的人類建築奇蹟。圓頂如泡沫般輕盈地漂浮在四根巨大主柱上。當光線從周圍的40扇窗戶灑下,它彷彿從天而降的光環。這正是查士丁尼大帝自認超越所羅門王的底氣,不僅在於建築的宏偉,更在於他用數學與工藝,在人世間重現了神聖的天空。

當代建築奇蹟-中央圓頂

黑底金字圓盤:金字圓盤並非拜占庭遺物,而是鄂圖曼帝國的精心佈局,它們懸掛在圓頂下方的四根主柱以及東側的聖龕附近,與馬賽克畫像遙遙相對。圓盤上的金色文字寫著:真主、先知穆罕默德,以及伊斯蘭教四大哈里發的名字。其巨大的尺度與位置,正是穆罕默德二世以一種宏大視覺語言,向世人宣告:這裡已是伊斯蘭的殿堂。

黑底金字圓盤

馬賽克遺跡:走進聖索菲亞,別急著踏入主殿,先抬頭看看玄關上方的金色馬賽克壁畫。這幅被稱為「皇帝門」的壁畫是整個教堂最古老、也最精緻的馬賽克之一。它描繪了拜占庭皇帝向耶穌基督下跪的場景,也傳達皇帝需順服於神的統治理念,是權力與信仰的經典結合。

玄關皇帝門的金色馬賽克壁畫

地毯與方向標記:腳下那片藍綠色地毯,是聖索菲亞從博物館回歸清真寺後最鮮明的標誌。藍綠色在伊斯蘭文化中象徵著天堂與天空,更為巧妙的是,地毯上織入了一道道精緻的白色細線,這些線條精準地指向遙遠的聖城麥加,讓數千名信徒能同心同向地朝著聖地禮拜。

地毯上有指向麥加的線條

哭牆傳說:北側有一根柱子名為哭泣之柱(Crying Column),底部有個銅製的洞口。只要你將拇指伸進洞口,順時鐘轉動一圈,如果拇指感到濕潤,那麼你許下的願望就會實現。這個傳說提供旅人一個與這座千年古蹟互動的獨特方式。

.jpg)

哭泣之柱 圖©Hagia Sophia

土耳其旅行延伸閱讀

《藍色清真寺旁最被低估的景點:君士坦丁堡競技場上的五大古蹟》

推薦行程 蔚藍雙海、創世之初,土西土東各有千秋~

FAQ

Q1:現在的聖索菲亞是大教堂還是清真寺?

自2020年起,聖索菲亞正式恢復為清真寺,官方名稱是「聖索菲亞清真寺」(Ayasofya Camii)。但它曾是拜占庭的大教堂、凱末爾時期的博物館,因此被視為「文明交疊的容器」。

Q2:進入聖索菲亞需要注意什麼?

必須脫鞋、穿著莊重,女性需包頭巾。參觀時避免干擾禮拜,禮拜區域可能限制停留時間。

Q3:為什麼地毯是藍綠色的?

藍綠色象徵伊斯蘭的天空與天堂,也呼應博斯普魯斯海峽的色調。和藍色清真寺的紅毯形成對比,一冷一熱,展現不同的莊嚴。

Q4:聖索菲亞真的面臨危機嗎??

是的,UNESCO 多次警告它因過度觀光與缺乏修護,有可能被列入「瀕危世界遺產」。馬賽克正在剝落,大理石地面因遊客過多而磨損。

Q5:聖索菲亞值得專程去嗎?

值得。如果你只想看「最美」的建築,或許藍色清真寺會更對稱、更純粹。但如果你想理解伊斯坦堡的靈魂,聖索菲亞才是那一顆永恆的核心。

文章精華

聖索菲亞是一座橫跨1500年的世界記憶,身份從大教堂到清真寺,再到博物館,如今再度成為清真寺。文章以查士丁尼、穆罕默德二世、凱末爾、艾爾多安四位關鍵人物,串起其歷史轉折,並解析國際爭議與瀕危現況。旅人可在此見證文明交疊的五道光:圓頂、黑底金字圓盤、馬賽克、藍綠地毯、哭牆傳說。

| 本文未經同意,禁止轉載 |